| Arnaut Daniel qui n’a eu de cesse de signer ses chants de son prénom est aussi connu par de multiples périphrases. Nommé « miglior fabbro » par Dante puis « gran maestro d’amor » par Pétarque, tantôt « coryphée du trobar ric » tantôt « bon ouvrier des lettres », notre poète apparaît comme indissociable de ses chansons. |

| Sa vie Sa Vida, qui se présente comme une biographie poétique plus qu’une légende pure, nous apporte pourtant quelques précisions notamment sur son ancrage géographique. Originaire de Ribérac, comme un autre troubadour nommé Arnaut de Maroilh, notre poète s’inscrit dans un triple héritage : littéraire, nominal et territorial. Mais les deux Arnaut ne se superposent pas longtemps puisqu’Arnaut Daniel, ce « gentils homs » du Périgord se distingue non par ses « belas letras » mais par le plaisir évident qu’il prend en son trobar fait de « caras rimas ». Arnaut serait devenu jongleur faute d’argent et il aurait aimé une aragonaise qui l’aurait éconduit s’il faut en croire les vers cités comme « preuve » : Et amet una auta domna de Gascoingna, muiller d’En Guillem de Buovilla. Artisan du trobar, jongleur et amant malheureux semblent être les facettes retenues d’Arnaut Daniel. Rien et tout à la fois mais un tout bien réducteur en somme pour ce poète qui paraît rester aussi insaisissable que ses chansons pour beaucoup de lecteurs.  |

Une biographie par ses écrits |

| Ben ai estat a maintas bonas corts Mas sai ab lieis tròb pro mais que lausar Mesur’ e sens et autres bons mestièrs, Beutat, jovent, bons faits e bèls demòrs, Gent l’ensenhèt Cortesi’e la duois ; Tant a de si tots faits desplasents rots De lieis non cre rens de ben si’ a dire. |

|

| Dans sa huitième pièce, il chante son envie de se rendre en Aragon, lui qui a vécu sous le règne de quatre princes. Et si en 1170 son nom n’apparaît pas dans la galerie de portraits de Pèire d’Alvernha (peut-être qu’à l’époque il était peu ou pas connu), le moine de Montaudon l’intègre à sa série de caricature entre 1192 et 1194. Nous pouvons donc en déduire que sa production littéraire s’étend vraisemblablement de 1180 à 1195. |

| Le jongleur L’une des facettes soulignée par la Vida se réfère à son statut de jongleur, voilà un fait dont nous sommes certains. Si cette mention ne garantit pas à elle seule sa véracité, sa reprise dans la Razo qui lui est consacrée tend à le confirmer. C’est par son talent de jongleur cumulé à celui de troubadour qu’Arnaut remporte (certes à égalité) le pari fait avec un autre jongleur. Présente dans 16 de ses chansons, la figure d’autonominatio est un dispositif rhétorique qui permet au jongleur de s’identifier avec le « je » lyrique. Dans son chant, Arnaut avoue jouer de la « viula » qui est plus l’instrument d’un jongleur que d’un troubadour. Mais ce statut est aussi visible dans les œuvres d’autres auteurs. Bertran de Born missionne et mentionne ainsi un certain « Arnaut » pour porter son chant, ce qui témoigne également d’un échange littéraire, si ce n’est amical, entre les deux poètes contemporains. Car cet « Arnaut » ne ferait-il pas écho au « Bertran » du chant III ? Plus tardivement nous pouvons lire dans le roman Flamenca qu’un certain « Daniel » est cité comme le parangon de l’art jongleresque. Il pourrait peut-être s’agir ici de notre poète. |

Insaisissable? « Pus etz malastrucx sobriers |

| Des identités multiples Et ne serait-il pas aussi un jongleur dans son acception moderne, lui qui change tour à tour d’identité ? Jongleur, écolier, amant et poète, Arnaut revêt, non plus le temps d’une chanson mais d’une image, les habits du maître d’école, du litteratus. Après tout n’est-il pas passé maître en amour, lui qui en a reçu un si grand savoir et lui prête sa voix pour enseigner aux autres fins amants ? En effet, il nous reste de lui 16 chansons, une sextine et une pièce hautement scatologique. Mise à part cette dernière (et encore…), Arnaut Daniel chante essentiellement l’amour, la fin’amor créatrice du plus suave des tourments. La reverdie, saison littéraire autant que printanière ouvre ainsi 11 de ses chansons. Or, si la fin’amor, le Joi, les lausengiers et la reverdie sont des motifs traditionnels et attendus, Arnaut Daniel tire son originalité par sa mise en forme et en scène. Il est aux côtés de Raimbaut d’Aurenga et de Guiraut de Bornelh, le représentant du trobar « ric » et « clus ». Poésie exigeante oui mais impersonnelle non, car la subtilité de ce trobar demande l’attention de celui qui l’écoute. Tout est dit sur les dames, les autres, ou même lui. Tous sont présents mais voilés, car nous avons perdu les clefs de cette lecture : par un senhal, « l’aura, lieis » ou « Mielh-que-Ben » pour les dames, les seigneurs et les rois par des emblèmes et des mythes. Et en ce qui concerne Arnaut, son nom figure dans 16 de ses chansons peut-être comme signatures possibles d’autant de biographies ? |

Etrange destin que celui d’Arnaut Daniel, le troubadour aux « caras rimas » devenu le parangon du jongleur pour ses contemporains. Taxé d’obscurantisme et parodié par ses détracteurs, emprunté et imité par ses admirateurs, Arnaut Daniel pourrait bien être le premier poète maudit. A l’instar du fin’amant qui oscille entre la Joie la plus haute et la souffrance la plus profonde, le poète et ses chants engendrent sans cesse admiration et incompréhension. Ainsi, de manière presque simultanée, le moine de Montaudon contrefait ses célèbres vers :

Et, dans le même temps, Bertran de Born fait un contrafactum d’une des ses chansons. La chanson d’Arnaut est même si ancrée dans son corpus qu’il en tire deux chansons. Contemporains, les deux poètes ont établi entre eux une relation très forte d’aemulatio. Pourtant, si la structure est reprise, sa poésie demeure insaisissable et son imitation reste imparfaite. |  |

| Le maître d'Amour selon Dante En effet, n’est pas « miglior fabbro del parlar materno » qui veut ! Car oui, c’est bien Dante le premier qui lui confère ses lettres de noblesse en faisant figurer notre poète dans son traité De Vulgaria Eloquentia. Devenu docteur en poésie, Arnaut devient le maître d’Amour, l’un des sujets les plus élevés à chanter. Dante s’essaye alors à créer des vers arnaldiens, comme peuvent en témoigner les quatre poèmes réunis dans le ciclo petroso. Puis, il fait de lui l’un des personnages de son chef-d’œuvre la Divine Comédie. Bien que son passage soit bref, nombre d’éléments notoires le rendent important. Tout d’abord sa position dans l’œuvre : Arnaut est le dernier personnage que croise Dante dans le Purgatoire au canto XXVI. Représentant de l’amour mais aussi de sa langue puisqu’Arnaut Daniel est le seul personnage à ne pas parler toscan dans cet ouvrage qui deviendra le support de la langue de « si ». Dante y fait revivre la voix et la langue du poète : « Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan (…) ». |

Pétrarque ne s’y trompe pas non plus lorsqu’il désigne Arnaut Daniel comme « gran maestro d’Amor ». A l’instar de Dante, il consacre Arnaut Daniel dans son Triomphe de l’amour auprès d’autres auteurs grecs et latins. Dans cette quatrième pièce, Pétrarque feint de pouvoir contempler tous les amants célèbres et aperçoit le drapeau de ceux qui écrivaient en langue vulgaire et parmi eux, Arnaut Daniel :

« En vers algun aço miracle par ;

Mas sin membram d’En Arnau Daniel

E de aquelles que la terr’als el vel,

Sabrem amor vers nos que pot donar ».

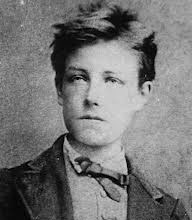

Quelques siècles plus tard, c’est sans être nommé que nous retrouvons la trace d’Arnaut Daniel sous la plume d’Arthur Rimbaud. Comment ne pas penser au poète en lisant la prose ironique du « Un cœur sous une soutane » ? La reverdie qui voit naître l’amour et le chant d’amour intitulé « La brise », en témoignent. Le même érotisme direct se fait également ressentir dans « Les réparties de Nina ». « Un rêve pour l’hiver » fait alors écho au pouvoir d’Arnaut de changer, détourner les saisons, à force de couleurs, de chants et de baisers. Mais c’est par les mots et le goût de leur jeu que les deux poètes séparés de sept siècles se rejoignent. Si Arnaut déroutait ses contemporains en faisant pleuvoir le soleil, Arthur les déroute pareillement par ses images. Alors qu’Arnaut n’hésitait pas à tordre les mots pour les plier à son jeu rimique, Arthur nous offre de savoureux néologismes tel l’ « abracadabrantesque ». Les « sottes paroles » n’épouseraient-elles pas à merveille « Le cœur supplicié » ? Sans oublier la chanson « Er vei vermelhs, verds, blaus, blancs, gruocs » qui semble annoncer le sonnet « Voyelles » : « A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles ». Et la chanson obscène d’Arnaut ne serait-elle pas le pendant du poème rimbaldien « L’idole, Sonnet du trou du Cul » ? |  |

Arnaut Daniel et les contemporains |

|

| Créateur de « mots fous » à la rythmique si particulière, Arnaut Daniel, jongleur attesté par sa Vida et la Razo, joueur de « viula » d’après ses propres chansons, dévoile un amour pour la composition proche de celui de sa dame : « E’l cor non cresatz que’n tuolha,/Car orars ni jocs ni viula/No’m pot de leis un travèrs jonc/Partir ». Hélas, seulement deux de ses mélodies ont été conservées : celle de la sextine, « Lo ferm voler q’inz el cor m’intra » et celle du chant traditionnellement présenté en première position, « Chanzon do·l moz son plan e prim ». Elles ont été recueillies dans le chansonnier G, conservé à la Bibliothèque Ambrosienne de Milan, sous la côte R 71 sup dans un manuscrit musical, copié en Italie du Nord dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Les folios 73r-74v renferment les mélodies de notre poète. La mélodie de la sextine composée en tonalité de fa plagal, présente une structure continue (ABCDEF) avec des notes finales identiques pour chaque couple de vers : AB : sol « Lo ferm voler qu’el cor m’intra /No’m pot ges becs escoissendre ni ongla » CD : fa « De lausengier qui perd per mal dir s’arma ; /E car non l’aus batr’ ab |

Selon les analyses de Francesco Crapezza : « Son style est nettement syllabique et le contour mélodique procède par degrés conjoints parsemés de passages triadiques (v. 1, syll. 1-3 ; v. 2, syll. 4-8 ; v. 3, syll. 1-4 ; v. 4, syll. 3-4 et 6-7 ; v. 5, syll. 5-6 ; v. 6, syll. 4-6 et 7-8) qui rehaussent discrètement la ligne vocale ». Le ton qui se dégage de cette mélodie est donc volontairement dépouillé. Pierre Bec, analyse ainsi cette sobriété, comme une « mélodie simple, sans fioritures ni mélismes, comme en contrepoint à un texte très sophistiqué ».

| Au contraire, la mélodie de « Canso do·ill motz son plan e prim » se présente comme un véritable modèle de la chanson courtoise de l’époque de notre poète. La tonalité de la mélodie y oscille entre un fa et un sol plagal. Selon Ugo Sesini, une modulation en fa authentique est à noter au v. 6 (syll. 6-7). Sa forme se rattache à une oda continua, mais certains éléments (comme l’identité du début des v. 2 et 9 et la correspondance rythmique entre les cadences des v. 4 et 7, 6 et 9) visent à souligner des articulations internes. Fort de ces éléments, Ugo Sesini tire une proposition de recomposition de la charpente métrique de cette chanson. Il y regroupe cinq vers de quatre syllabes (a8 a8 a4 b4 b4 c6’ d4 d4 c6’), de la façon suivante : |

Canso do·ill mot son plan e prim fas pus era botono·ill vim, e l’aussor sim son de color de mainhta flor, e verdeia la fuelha, e·ill chant e·ill bralh sono a l’ombralh dels auzels per la bruelha. | a8 (A) a8 (B) a4 (C) + b4 (D) = b8 b4 (E) + c6’ (F) = c10’ d4 (G) + d4 (H) = d8 c6’ (I) |

Bien que les mélodies des autres chansons aient été perdues, nous pouvons tenter de retrouver une certaine musicalité dans certains de ses chants. Car, même si les auteurs et compositeurs médiévaux différenciaient parfaitement la mélodie du texte de celle de la musique pure (celle-ci étant même l’un des quatre arts du quadrivium), celui-ci nous apporte quelques éléments de réponse. Par exemple, nous savons que l’un des trois types de prosodie utilisé par Arnaut Daniel est la grande strophe monomètrique de décasyllabes avec une frons de deux pieds et une cauda indivisible de trois vers. Or, cette forme est fortement rattachée à la chanson amoureuse dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Pour tenter de nous approcher des mélodies composées par Arnaut, nous pouvons consulter celles de Gaucelm Faidit, Peire Vidal ou encore Folquet de Marselha, voire même, celles de certains trouvères qui ont tous repris cette forme.

Bien que les mélodies des autres chansons aient été perdues, nous pouvons tenter de retrouver une certaine musicalité dans certains de ses chants. Car, même si les auteurs et compositeurs médiévaux différenciaient parfaitement la mélodie du texte de celle de la musique pure (celle-ci étant même l’un des quatre arts du quadrivium), celui-ci nous apporte quelques éléments de réponse. Par exemple, nous savons que l’un des trois types de prosodie utilisé par Arnaut Daniel est la grande strophe monomètrique de décasyllabes avec une frons de deux pieds et une cauda indivisible de trois vers. Or, cette forme est fortement rattachée à la chanson amoureuse dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Pour tenter de nous approcher des mélodies composées par Arnaut, nous pouvons consulter celles de Gaucelm Faidit, Peire Vidal ou encore Folquet de Marselha, voire même, celles de certains trouvères qui ont tous repris cette forme.

| Nous pouvons également nous consoler en recherchant les traces de son travail de compositeur au cœur même de ses chansons : Arnaut Daniel se plaît et se complaît en effet à y égrener des indices lexicaux. Dès l’ouverture du chant IX et ce, quelles que soient les versions des manuscrits, « En (c)est sonet / Ab nou so(net) / Ab gai so », la composition qu’elle soit empruntée ou personnelle est soulignée. Il en est de même à la chanson VIII lorsqu’Arnaut s’adresse à son chant tout entier : « Ara’t para, chants e condutz ». Texte et musique sont clairement différenciés et le ton de l’apostrophe témoigne d’une familiarité certaine entre le poète et les deux moitiés du chant. Nous pouvons noter que le terme « condutz » nous donne des informations sur la mélodie. D’après les recherches effectuées par Francesco Caprezza, il serait issu du mot latin conductus qui désigne un genre musical du répertoire sacré. Johannes de Grocheo le rapproche du cantus coronatus, genre musical traditionnellement monodique. Or, un conductus monodique possède une mélodie librement composée d’un bout à l’autre du texte contrairement à son utilisation par les troubadours. Cette même unité de création peut se lire au chant VII : « Chant, mas Amors mi assauta,/Qui’ls motz ab lo son acorda ». Selon Eusebi, le terme « acordar » pourrait désigner à la fois le texte poétique et l’ensemble de la composition poético-musicale. L’obscur senhal « son Desirat » pourrait également se lire non comme un possessif mais comme un dérivé du mot latin « sonum » et pourrait donc se traduire comme le « chant du désir ». | |